Contributions

Rozenn Canevet

&

Kristell Blache-Comte

EKES

(EarthKeeping EarthShaking)

– Sonder les droits

de la Terre

Dans cette introduction au second tome de la collection «EKES», Rozenn Canevet et Kristell Blache-Comte présentent les enjeux soulevés par ce programme de recherche.

«Sonder les droits de la Terre», c’est ainsi sonder une génération d’artistes et de chercheur·ses, engagée et consciente des enjeux écologiques, mobilisée pour penser le processus créatif tout autant que sa finalité, œuvrant au cheminement artistique et politique tout autant qu’à sa forme sensible et perceptible.

Se dessine ici une relation autre à la Terre, aux imaginaires brassés, renouvelés et repartagés autour du vivant et de nos corps, et l’espoir d’un possible réensemencement.

EKES 02

Participant·es

Rozenn Canevet est docteure en esthétique, sciences et technologies des arts (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UQAM, Canada et Université Paris 8 Vincennes-St-Denis). Elle est enseignante en théories et histoire de l’art à l’ESAD de Reims depuis 2007 où elle co-coordonne le master Art depuis 2011. Membre du Conseil scientifique et de la Recherche à l’ÉSAD, elle y dirige les programmes de recherche en art. Dans ce contexte, elle signe la direction de l’ouvrage Artist-Run Spaces Around and About 2012-2015-2017 (Les presses du réel, 2018). À partir de 2020, elle conçoit le programme de recherche EKES (EarthKeeping EarthShaking) sur les écoféminisme(s), les droits de la Terre et les vivacités écologiques dans l’art contemporain. Elle dirige sa collection éponyme en Art et Sciences sociales «EKES» (éd. ÉSAD de Reims, Les presses du réel, 2022-2024). Par ailleurs, elle intervient régulièrement à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles depuis 2017 et est membre de l’Association Internationale des Critiques d’ART (AICA).

Kristell Blache-Comte est chercheuse associée au Laboratoire d'Anthropologie Politique (UMR 8177, CNRS-EHESS). Elle a coordonné la recherche à l’ESAD de Reims de 2020 à 2022 et est aujourd’hui responsable de la recherche à l’ESAAA. Ses travaux se sont intéressés aux modalités d’existence et de circulation des images de mode sur internet, aux effets induits en des termes sociaux et culturels, et par delà, au régime de l’image contemporaine. Elle a mené plusieurs terrains de recherche au Japon sur des savoir-faire textiles et la transformation de leurs écosystèmes productifs.

Marine Calmet

Pour une défense des droits de la nature.

Entretien avec Marine Calmet, par Rozenn Canevet, mené en janvier 2024.

Dans cet entretien inaugural du second tome de la collection «EKES» consacré aux droits de la Terre, Marine Calmet évoque la nécessité incontournable à l’ère de l’Anthropocène de considérer notre Terre dans une perspective, non plus d’objet, mais de sujet doté de droits et nous incite à «créer de nouvelles normes respectueuses des processus biologiques de notre planète, à accomplir en somme une transformation majeure en enracinant la communauté humaine dans la communauté du Vivant.» Elle discute également de son parcours, de ses combats et de ses aspirations toujours vivaces quant à la capacité de chacun·e à être gardien·ne de la nature.

Marine Calmet est juriste en droit de l’environnement et porte-parole du collectif Or de question opposé à l’industrie minière en Guyane. Elle œuvre pour une transition juridique inspirée de l’intelligence des écosystèmes et des savoirs des peuples autochtones. En 2019, elle fonde Wild Legal, une association qui s’est donnée pour mission de faire reconnaître les droits de la nature. Autrice, Marine Calmet publie entre autres Devenir gardiens de la nature (Ed. Tana 2021, Prix du livre de l'Institut européen d'écologie) et Justice pour l’étoile de mer. Vers la reconnaissance des droits de l’océan, avec François Sarano (Ed. Actes Sud, 2025).

Daria de Beauvais

«La terre est notre chair, l’eau est notre sang,

les pierres sont notre squelette,

la forêt est nos veines et notre chevelure.»

Changer notre rapport

à la Terre.

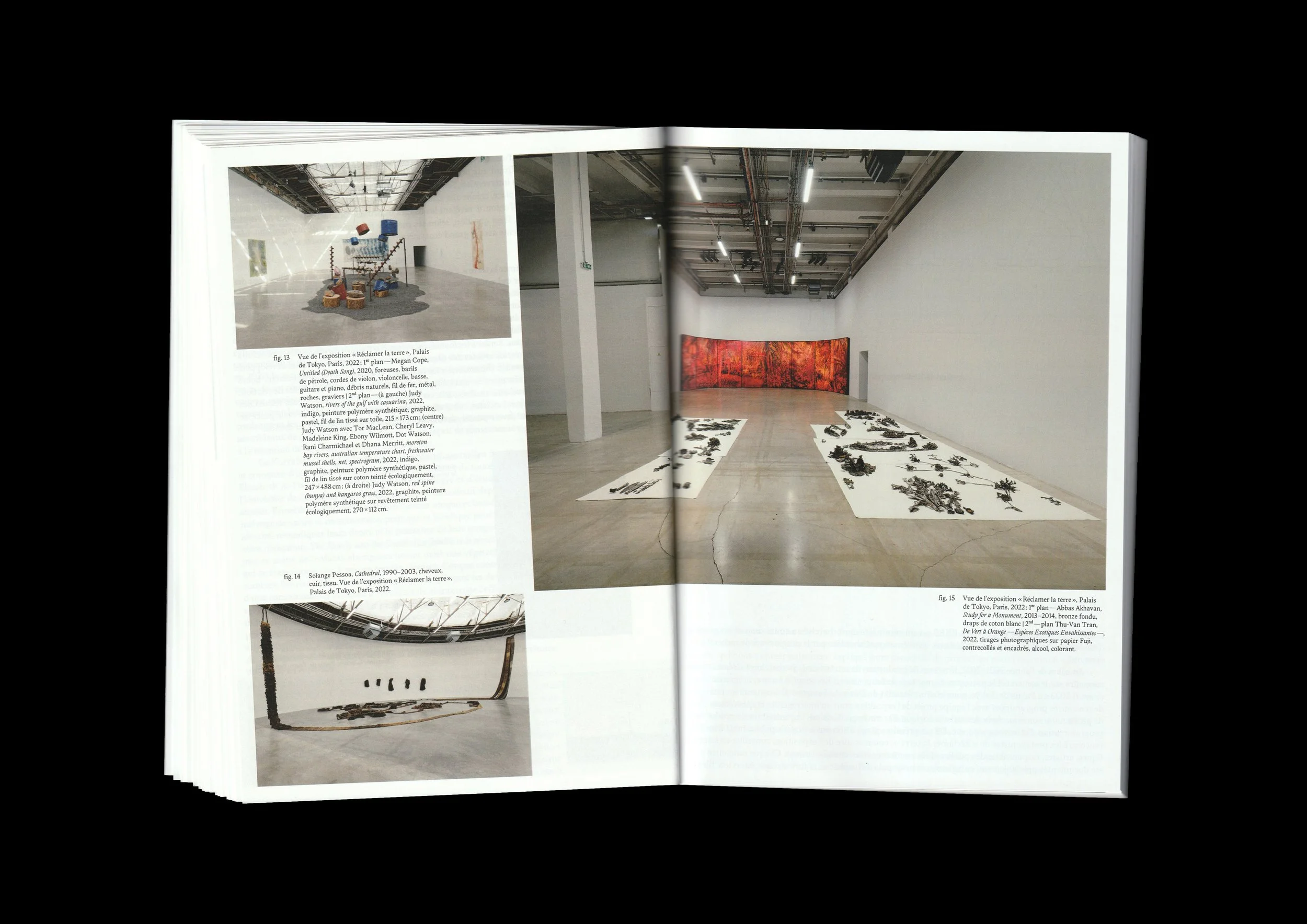

Lors de la journée d’étude «Sonder la Terre», Daria de Beauvais posait cette question: afin de mieux répondre à l’urgence climatique, ne faudrait-il pas d’abord changer notre rapport à la terre ? Si les projets écoféministes et décoloniaux cherchent à renverser les termes du pouvoir politique et de nos relations sociales, ils ont aussi valeur à questionner le rapport extractiviste et conquérant trop souvent établi entre présence humaine et sols. Et si nous n’étions pas «sur terre» mais faisions corps avec elle, créant ainsi cette «communauté du sol» dont parlait Rachel Carson, à l’origine du mouvement écologiste ? Elle y répond dans ce texte, rappelant la nécessité, aujourd’hui, de faire corps avec elle, «de remplacer les rapports de domination et de subordination, par ceux de parenté et d’alliances» à partir de certaines œuvres d’artistes engagé·es dans cette réflexion, tel que Jonathan Jones dont elle a organisé l’exposition monographique, ou celles réunies dans «Réclamer la Terre», une exposition collective accompagnée d’une publication et d’une programmation culturelle qui s’est déroulée au Palais de Tokyo à Paris du 15 avril au 09 septembre 2022.

Daria de Beauvais est historienne de l’art, curatrice, enseignante et autrice. Actuellement Curatrice Senior et Responsable des relations internationales au Palais de Tokyo, elle y a organisé de nombreuses expositions dont «Réclamer la terre» en 2022. Elle enseigne la pratique de l’exposition dans le Master 2 professionnel «Sciences et techniques de l’exposition» à l’université Panthéon-Sorbonne et est co-responsable avec Morgan Labar du séminaire «Autochtonie, hybridité, anthropophagie» à l’École normale supérieure (Paris).

Léuli Eshrāghi

Atelier de Recherche et Création EKES

Rencontre avec Léuli Eshrāghi, conseiller·e scientifique

de l’exposition «Réclamer la terre», Palais de Tokyo,

Paris, juin 2022,

menée par Valérian Gago Beaufour,

Fiona Bosquier, Isaac Elbaz

et Marguerite Hollemaert.

En 2021-2022, suite à la journée d’étude intitulée «Sonder la Terre», le programme de recherche EKES initie un partenariat avec le Palais de Tokyo à Paris, dans le cadre d’un Atelier de Recherche et Création en dialogue avec l’exposition «Réclamer la terre». Il a mené un groupe d’étudiant·es de l’ÉSAD de Reims à un travail de production et de réalisation de podcasts filmés sur le contenu et le processus de montage de l’exposition «Réclamer la terre», sous le commissariat de Daria de Beauvais, et de sa saison éponyme qui s’est tenue du 15 avril au 05 septembre 2022.

Léuli Eshrāghi revient au cours de cette rencontre sur son rôle de conseille·re scientifique pour l’exposition «Réclamer la terre».

Lien pour visionner le podcast filmé de l’entretien.

Léuli Eshrāghi, né·e en 1986, appartient aux clans sāmoans Seumanutafa et Tautua. Sa démarche privilégie l’art et le design, les langues sensuelles et parlées, et les pratiques cérémonielles-politiques autochtones, asiatiques et noirs. Artiste, iel est également conservateur·ice des pratiques autochtones au Musée des beaux-arts de Montréal. Léuli Eshrāghi a commissarié ou collaboré à diverses expositions, jurys, résidences et rassemblements dans des centres d’art actuel et des musées d’art au Québec, au Canada, en France, en Australie, à Hawaï et en Aotéaroa. Ses écrits publiés en français, anglais, sāmoan ou bichlamar ont également été traduits en portugais, coréen et slovaque.

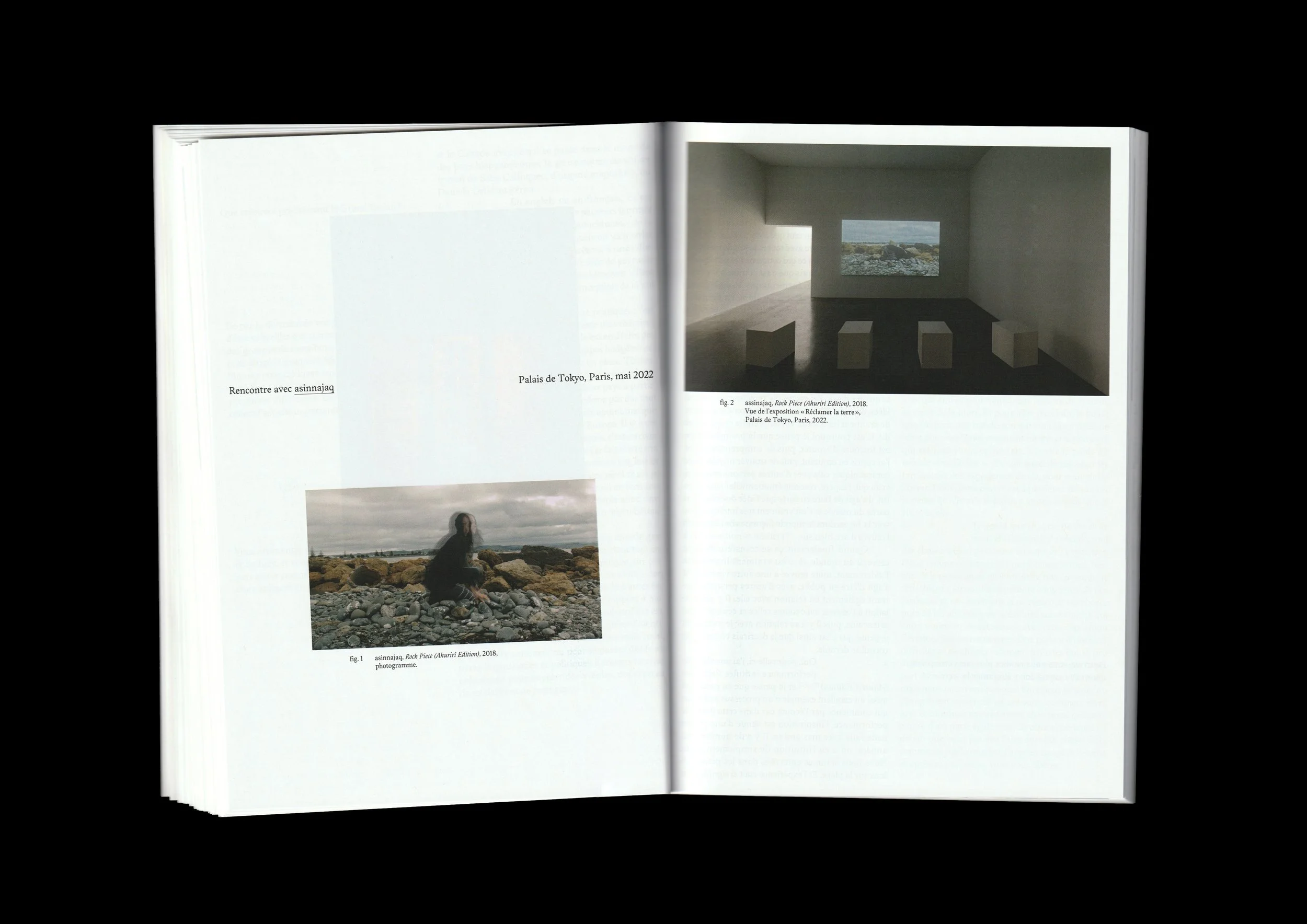

asinnajaq

Atelier de Recherche et Création EKES.

Rencontre avec asinnajaq, artiste, Palais de Tokyo,

Paris, juin 2022,

menée par Valérian Gago Beaufour,

Fiona Bosquier, Isaac Elbaz

et Marguerite Hollemaert.

En 2021-2022, suite à la journée d’étude intitulée «Sonder la Terre», le programme de recherche EKES initie un partenariat avec le Palais de Tokyo à Paris, dans le cadre d’un Atelier de Recherche et Création en dialogue avec l’exposition «Réclamer la terre». Il a mené un groupe d’étudiant·es de l’ÉSAD de Reims à un travail de production et de réalisation de podcasts filmés sur le contenu et le processus de montage de l’exposition «Réclamer la terre», sous le commissariat de Daria de Beauvais, et de sa saison éponyme qui s’est tenue du 15 avril au 05 septembre 2022.

L’artiste assinajaq revient au cours de cette rencontre sur son processus de production pour l’exposition «Réclamer la terre».

Lien pour visionner le podcast filmé de l’entretien.

Née en 1991 à Kuujjuaq (Canada), asinnajaq vit et travaille à Montréal (Canada). Artiste visuelle, écrivaine, cinéaste et conservatrice de l’art de Inukjuak (Québec), elle place la collaboration et la recherche collective avec ses proches ou d’autres artistes au cœur de son processus de production. Explorant le savoir autochtone et faisant entendre des voix rendues silencieuses du territoire circumpolaire, elle s’attache à déconstruire les perceptions erronées du territoire arctique en travaillant son héritage culturel. Elle a également été active en tant que conservatrice de projets d'art et de vidéo inuits, notamment au Pavillon canadien à la 58e Biennale de Venise et à l’Inuit Art Centre du Musée des beaux-arts de Winnipeg.

Kate Newby

Atelier de Recherche et Création EKES

Rencontre avec Kate Newby, artiste, Palais de Tokyo,

Paris, juin 2022, menée par Valérian Gago Beaufour,

Fiona Bosquier, Isaac Elbaz

et Marguerite Hollemaert.

En 2021-2022, suite à la journée d’étude intitulée «Sonder la Terre», le programme de recherche EKES initie un partenariat avec le Palais de Tokyo à Paris, dans le cadre d’un Atelier de Recherche et Création en dialogue avec l’exposition «Réclamer la terre». Il a mené un groupe d’étudiant·es de l’ÉSAD de Reims à un travail de production et de réalisation de podcasts filmés sur le contenu et le processus de montage de l’exposition «Réclamer la terre», sous le commissariat de Daria de Beauvais, et de sa saison éponyme qui s’est tenue du 15 avril au 05 septembre 2022.

L’artiste Kate Newby revient au cours de cette rencontre sur son processus de production pour l’exposition «Réclamer la terre».

Lien pour visionner le podcast filmé de l’entretien.

Kate Newby est née à Auckland, Aotearoa (Nouvelle-Zélande) en 1979 et travaille aux États-Unis où elle réside. En 2015, elle a obtenu le doctorat conféré par l’École des Beaux-arts Elam à l’Université d’Auckland. Travaillant avec une variété de supports dont l’installation, le textile, la céramique, la fonte et le verre, Kate Newby est une sculptrice qui s’attache à explorer la nature même de la sculpture et à en repousser les limites. Son travail a été montré à la 21e Biennale de Sydney (2018), ainsi que dans différentes institutions et galeries à travers le monde: Fondation Hermès et Mori Art Museum, Tokyo, Japon (2023/2024), Blaffer Art Museum, Houston, Texas, États-Unis (2023), Te Papa Tongarewa, Museum of New Zealand, Wellington Nouvelle-Zélande, Palais de Tokyo, Paris (2022). Elle est lauréate du Walters Prize en Nouvelle-Zélande (2012) et du prix Ettore Fico à Turin, Italie (2022).

Hélène Bertin & Caroline Nussbaumer

Atelier de Recherche et Création EKES

rencontre avec Hélène Bertin, artiste et Caroline Nussbaumer, céramiste à La Borne, mars 2022,

menée par Valérian Gago Beaufour, Fiona Bosquier, Isaac Elbaz et Marguerite Hollemaert.

En 2021-2022, le programme de recherche EKES initie un partenariat avec le Palais de Tokyo à Paris, dans le cadre d’un Atelier de Recherche et Création. Dans ce contexte, une rencontre est organisée avec Hélène Bertin, en amont de son exposition «couper le vent en trois».

Hélène Bertin nous explique le processus de cuisson de ses pièces dans un four Noborigama avec la céramiste Caroline Nussbaumer à La Borne. «Couper le vent en trois» (commissariat d’Adélaide Blanc) est une exposition de la saison «Réclamer la terre» qui fait la part belle à l’expérimentation joyeuse, à l’ouvrage collectif et à la sensibilité nourrie par l’apprentissage dans les domaines perméables de l’art et de l’agriculture. Inspiré d’une expression perdue, son titre porte en lui l’idée d’un geste fougueux et magique, tels les gestes à l’origine de ce projet et ceux qui le prolongeront. Elle se présente sous la forme d’un premier acte intitulé Le bal des Cornouilles et d’un second, L’ivresse des comètes, mené en collaboration avec César Chevalier.

Lien pour visionner le podcast filmé de l’entretien.

Hélène Bertin revendique une «démarche volontairement bâtarde» déployée tout à la fois en tant qu’artiste et chercheuse. Elle vit à Cucuron (Vaucluse) et développe sa pratique en tissant des liens et en engageant des aventures de travail avec des personnes passionnées, activant toujours la notion d’altérité. À rebours de toute lecture disciplinaire, elle aborde le geste et la matière comme des stratégies pour réunir des pratiques. Dans ses expositions, ce maillage de différentes typologies d’objets et de postures crée un récit collectif. Dans ses livres, elle se concentre sur des personnalités marginales pour transporter et transmettre des histoires parallèles. Pour Hélène Bertin, le rapport sensible aux faits d’habiter et de travailler se joue dans la coopération entre les «royaumes» de chacun. C’est la rencontre avec la pratique de l’artiste Valentine Schlegel qui lui forge cette vision de l’art – à laquelle elle consacre en 2017 un livre bio-monographique renouvelant radicalement le regard sur cette artiste.

Barbara Glowczewski

Les esprits de la Terre.

Commentaire du film Lajamanu – 40 ans avec les Warlpiri.

Entretien avec Barbara Glowczewski, mené Juliette Ancel,

Am Courbot, Loïse Legars et Ploipailin Vial,

étudiant·es du séminaire de l’Atelier Recherche et Création EKES (2023-2024).

À l’occasion de la journée d’étude «Sonder la terre», Barbara Glowczewski a partagé des extraits de son film Lajamanu – 40 ans avec Les Warlpiri qui témoigne de son engagement tout au long de sa carrière pour mettre en valeur des héritages anciens et des pratiques alternatives de formes de soin associées aux énergies terrestres. Les textes qui suivent sont la transcription de cette conférence et un entretien mené avec Barbara Glowczewski. L’anthropologue revient dans cet entretien sur son combat pour la reconnaissance des droits collectifs de défense des terres et pour la justice sociale et environnementale auprès des communautés aborigènes australiennes.

Barbara Glowczewski est directrice de recherche émérite au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS-Collège de France-EHESS-EPHE). Ses recherches de terrain l’amènent en Australie où elle travaille notamment avec les Warlpiri et les Djugun-Yawuru. Autrice d’une j’y douzaine de livres et plus de 100 chapitres et articles scientifiques, elle emploie également des formes de restitution expérimentales afin de rendre visible la singularité créative des populations aborigènes et leurs modes d’attachement à la terre. Depuis 2016, l’anthropologue s’investit dans les luttes pour la justice sociale et environnementale contre l’extractivisme minéral ou d’autres grands projets destructeurs.

aniara rodado

Épistémicides et pagamento, ce que l’on doit à la Terre.

Entretien avec aniara rodado par Lauryn Houël et Tara Menuet, étudiantes du séminaire de l’Atelier Recherche

et Création EKES (2022-2023),

mené en janvier 2023.

En créant des performances, des installations, des vidéos, des dessins, des pièces de danse, aniara rodado interroge par des plantes tels que l’eucalyptus, plante sacrée pour certaines communautés aborigènes d’Australie ou encore la coca, plante sacrée pour les communautés d’Abya Yala, les formes d’épistémicides contemporains. aniara rodado revient dans cet entretien sur les courants de pensées écoféministes et l’intersectionnalité, l’installation Against Witch/Washing et le pagamento, notion de rétribution des communautés autochtones de Colombie envers la terre.

Chorégraphe, artiste et chercheuse, aniara rodado explore la sorcellerie et les relations interspécifiques, en prenant le monde végétal comme point de départ, dans une perspective transhackféministe et contrecoloniale. Ses performances, installations, vidéos, dessins, pièces de danse sont créés sous code ouvert avec une préférence pour les anciennes/low technologies et le bricolage domestique. Elle est docteure en sciences et arts de l’École Polytechnique de Paris et enseignante à École supérieure d’art Annecy-Alpes (ESAAA).

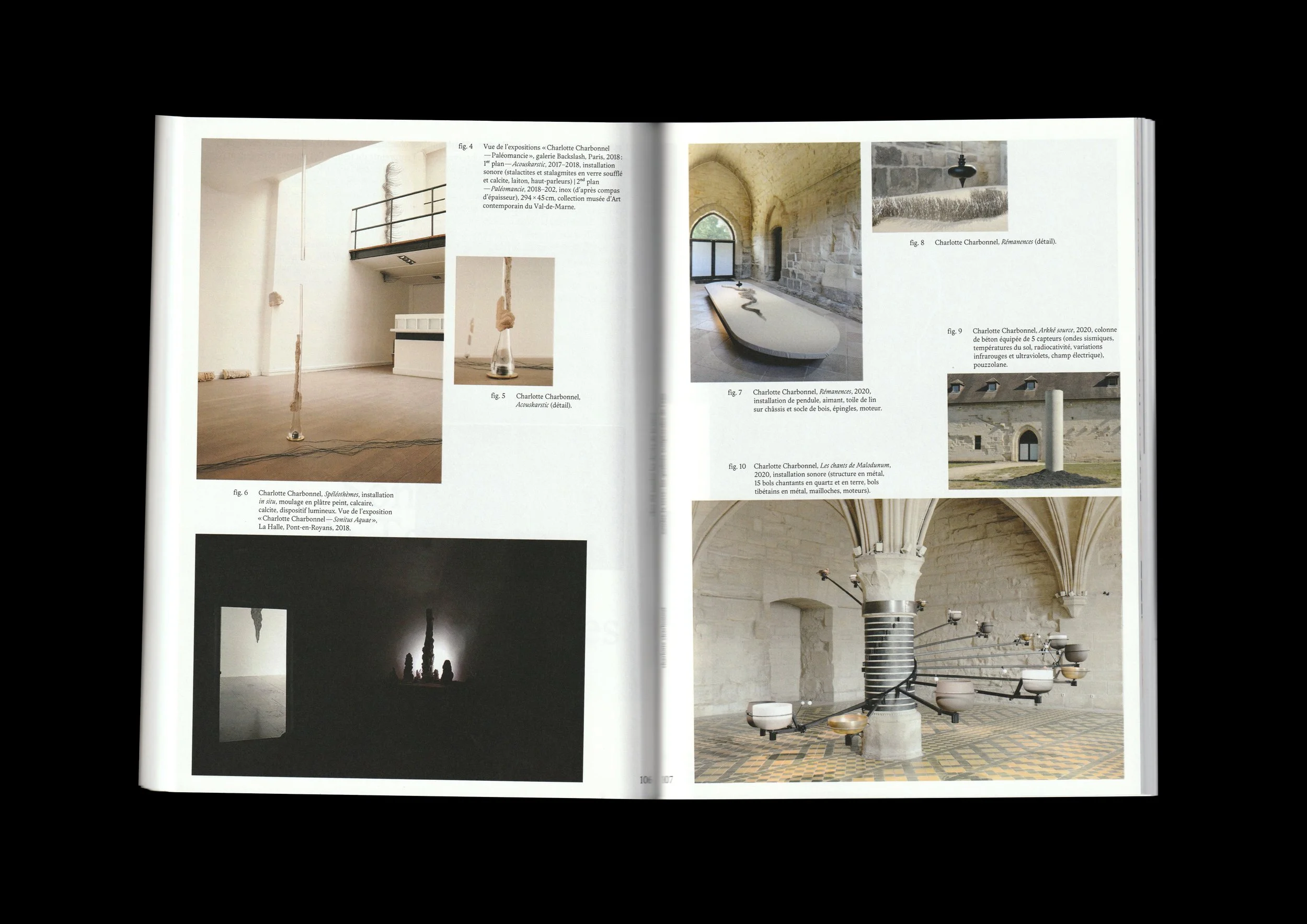

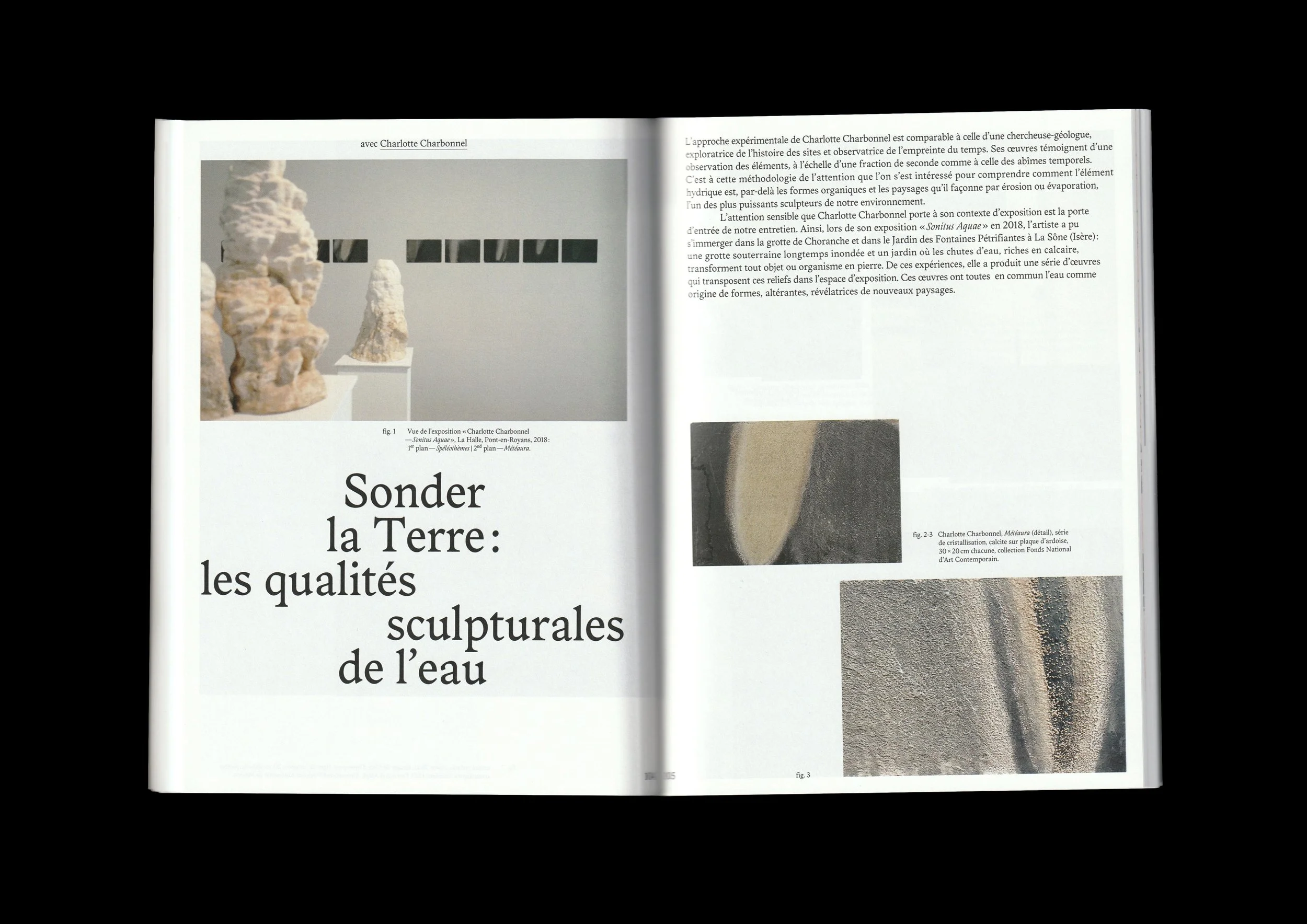

Charlotte Charbonnel

Sonder la Terre : les qualités sculpturales de l’eau.

Entretien avec Charlotte Charbonnel,

par Rozenn Canevet,

mené en juillet 2022.

L’approche expérimentale de Charlotte Charbonnel est comparable à celle d’une chercheuse-géologue, exploratrice de l’histoire des sites et observatrice de l’empreinte du temps. Ses œuvres témoignent d’une observation des éléments, à l’échelle d’une fraction de seconde comme à celle des abîmes temporels. C’est à cette méthodologie de l’attention que l’on s’est intéressé pour comprendre comment l’élément hydrique est, par-delà les formes organiques et les paysages qu’il façonne par érosion ou évaporation, l’un des plus puissants sculpteurs de notre environnement. L’attention sensible que Charlotte Charbonnel porte à son contexte d’exposition est la porte d’entrée de cet entretien. Ainsi, lors de son exposition «Sonitus Aquae» en 2018, l’artiste a pu s’immerger dans la grotte de Choranche et dans le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône (Isère) : une grotte souterraine longtemps inondée et un jardin où les chutes d’eau, riches en calcaire, transforment tout objet ou organisme en pierre. De ces expériences, elle a produit une série d’œuvres qui transposent ces reliefs dans l’espace d’exposition. Ces œuvres ont toutes en commun l’eau comme origine de formes, altérantes, révélatrices de nouveaux paysages.

Charlotte Charbonnel vit et travaille à Paris. Après une résidence à la Sanskriti Kendra Foundation (2003), elle sort diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Tours (2004) et de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (2008). Nommée “Woman to Watc” par le National Museum of Women in the Arts de Washington (2018), elle a exposé dans de nombreuses institutions en France et à l'international. À l’écoute du monde, elle explore et transmet la vibration acoustique des lieux où elle est invitée à exposer. Sa pratique pluridisciplinaire est liée à l’espace et se nourrit des sciences, de collaborations et d’enquêtes dans différents domaines.

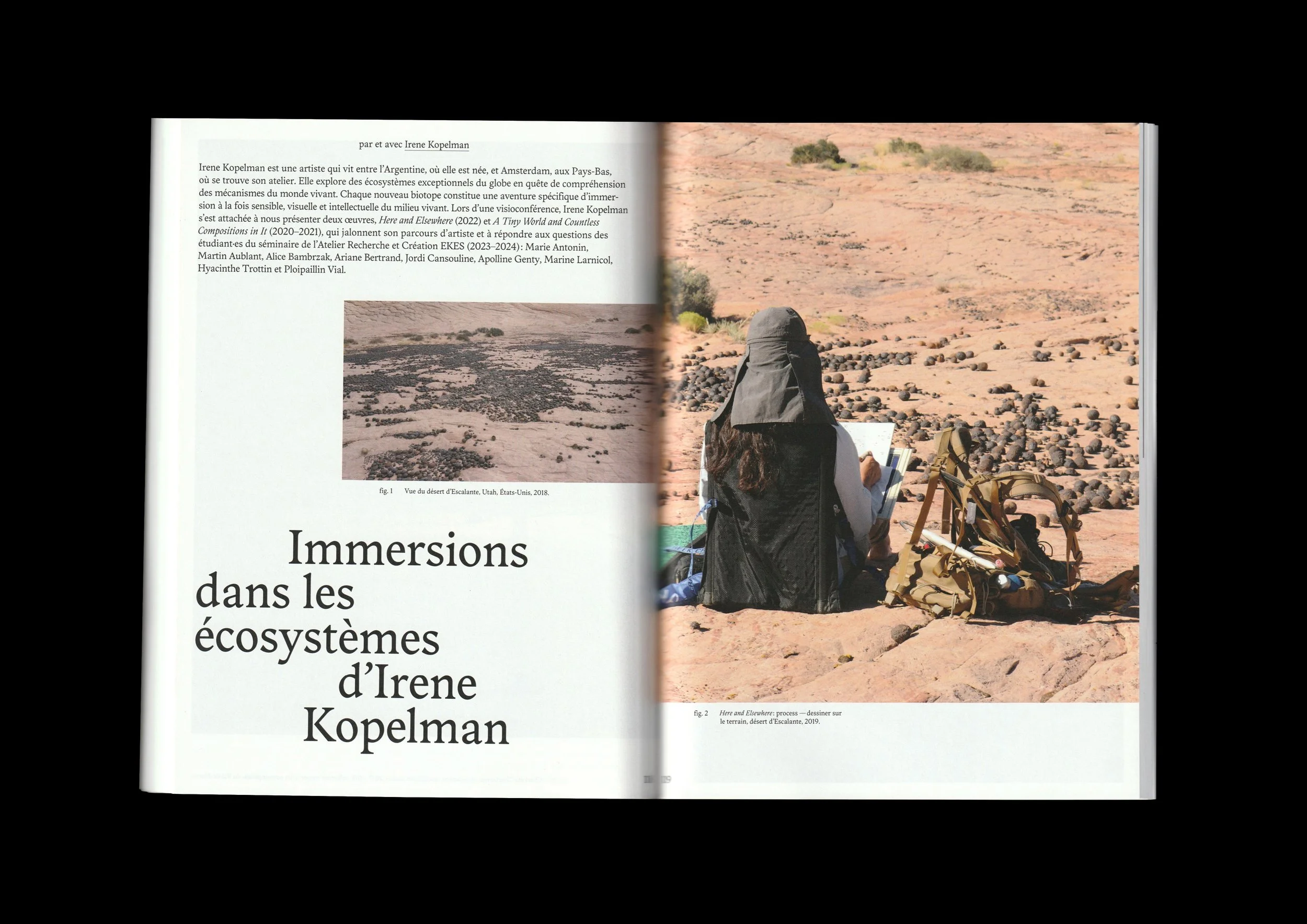

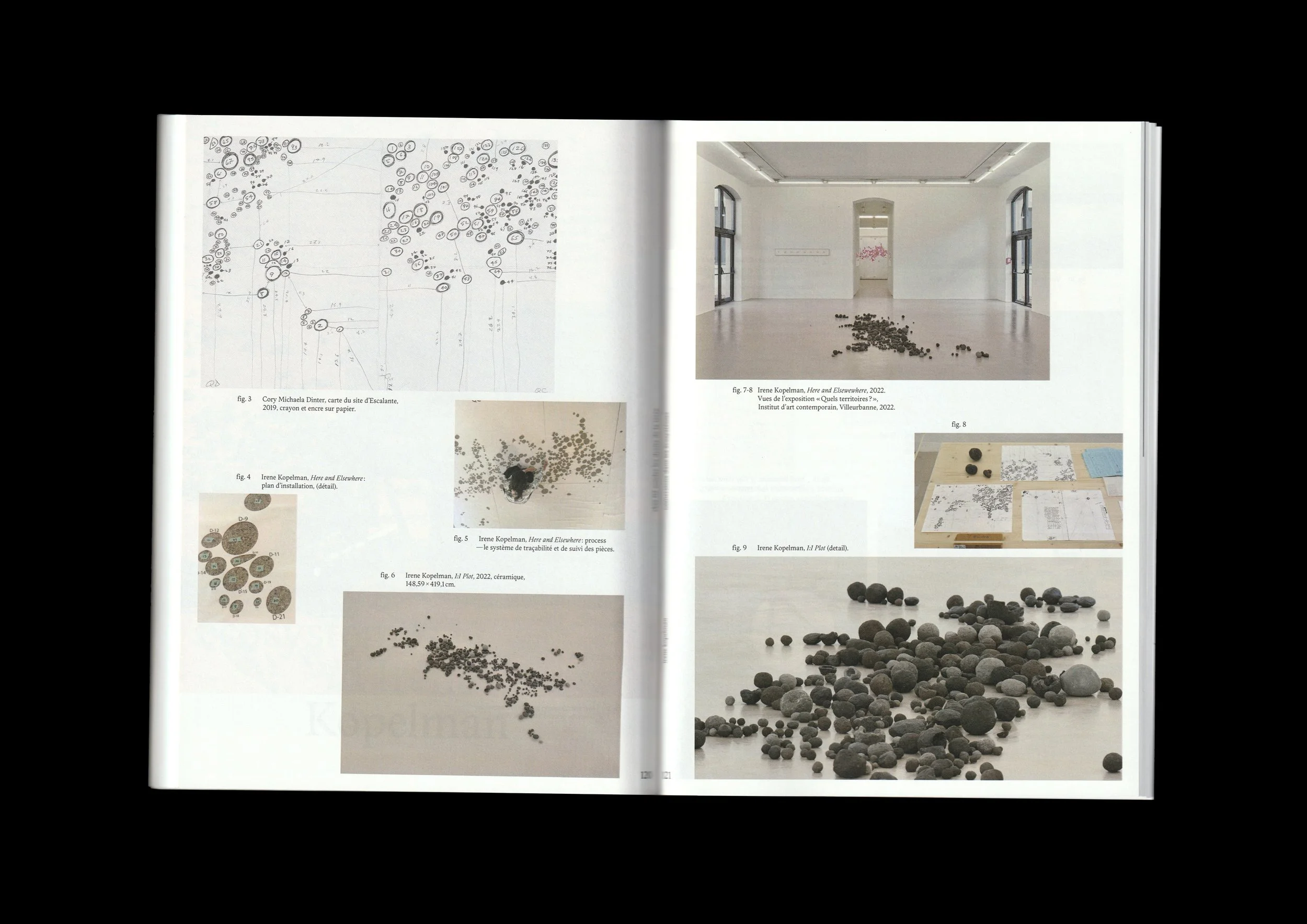

Irene Kopelman

Here and Elsewhere (2022) et A Tiny World and Countless Compositions in It (2020-2021).

Retour sur quelques éléments de méthodologie

+ Entretien avec Irene Kopelman mené en novembre 2023

par Marie Antonin, Martin Aublant, Alice Bambrzak,

Ariane Bertrand, Jordi Cansouline, Apolline Genty,

Marine Larnicol, Hyacinthe Trottin et Ploipaillin Vial

(EKES 2023-2024).

Lors d’une visioconférence, Irene Kopelman s’est attachée, dans un premier temps, à nous présenter deux œuvres, Here and Elsewhere (2022) et A Tiny World and Countless Compositions in It (2020-2021). Dans un second temps, elle répond aux questions des étudiant·es du séminaire de l’Atelier Recherche et Création EKES (2023-2024) pour relater les étapes processuelles de sa pratique et son parcours d’artiste.

Née à Cordoba, Argentine, en 1974, Irene Kopelman partage son temps entre Amsterdam, l'Argentine et les régions où son travail et ses recherches l'amènent. Elle explore des écosystèmes exceptionnels du globe en quête de compréhension des mécanismes du monde vivant. Chaque nouveau biotope constitue une aventure spécifique dans la nature par une immersion à la fois sensible (ressentir le paysage, son échelle, ses mouvements), visuelle (observer l’intrication et interdépendance d’éléments) et intellectuelle (travailler avec les équipes scientifiques sur place, comprendre la vie propre de ces écosystèmes et leur rôle à une grande échelle).

Angelika Markul et Lou Favreau

Sonder la Zone Yonaguni, par Lou Favreau

«Marella, les rêves de la terre».

Entretien avec Angelika Markul, mené par Ariane Bertrand,

Lou Favreau, Paloma Jan, Mathis Marsepoil

et Matteo Pereira.

Lors de la journée d’étude «Sonder la terre», Angelika Markul a présenté son film Marella, réalisé en 2020, troisième volet d’une trilogie réunissant les films La Mémoire des Glaciers, 2017, Bepicolombo, 2020. Cette vidéo a été tournée sur la côte ouest australienne aux abords de la ville de Broome, nommée aussi la côte Kimberley. Ce lieu offre une proximité rare à la nature, une connexion spirituelle avec la terre, le ciel, la mer et la lune. Cherchant à comprendre notre origine, cette nouvelle œuvre s’inscrit dans cette quête, en revenant sur les traces de celles et ceux qui nous ont précédés. La découverte du travail d’Angelika Markul a inspiré à Lou Favreau, pour son mémoire de diplôme de DNSEP Art, un texte sur une autre œuvre de l’artiste, «Sonder la Zone Yonaguni», ici publié. Il précède un entretien avec Angelika Markul, «Marella, les rêves de la terre», mené par des étudiant·es du séminaire de l’Atelier Recherche et Création EKES (2022-2023).

Angelika Markul est diplômée en 2003 de Beaux-Arts de Paris l’atelier multimédia dirigé par Christian Boltanski. Elle a été lauréate du Prix Sam Art Projects (2012), Prix COAL Art et environnement (2016) et du Prix Maïf (2017). Au début de sa carrière, son travail se fait remarquer par le soutien de grandes institutions françaises, avec les expositions I still believe in miracles au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la Ville de Paris et J’en rêve à la Fondation Cartier en 2005. Ces dernières années, son travail se concentre sur la relation entre la science et la fiction, pour produire à partir de ses installations vidéo un mythe, proche du genre de la science-fiction.

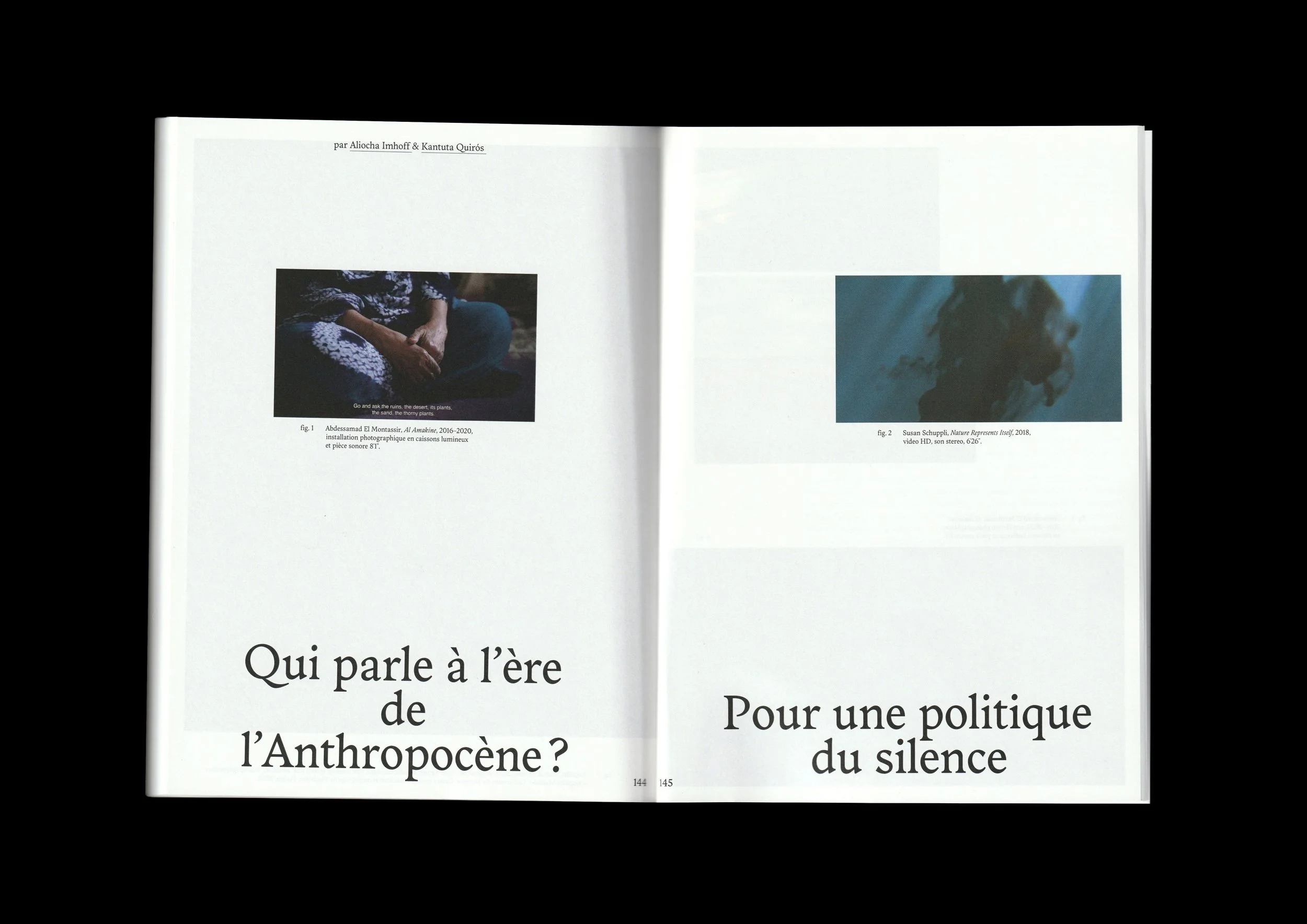

Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós

Qui parle à l’ère de l’Anthropocène?

Pour une politique du silence.

EKES – «Sonder les droits de la Terre» s’achève par un texte qui est tout autant une conclusion au présent tome qu’une introduction à un autre livre. Co-écrit par Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, co-fondateurices de la plateforme curatoriale le peuple qui manque, cet ultime chapitre ouvre la question posée par le titre de leur dernier ouvrage —Qui parle ? À l'ère de l'Anthropocène ?— et suggère, pour mieux entendre les voix de la Terre, de pratiquer «une politique du silence qui consisterait sans doute à refuser de rester silencieux·ses face à l’urgence de se taire comme moyen d’écouter les paroles sans parole et les voix sans voix.»

Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff sont curateur·ices, théoricien·nes de l’art, cinéastes et fondateur·ices de la plateforme curatoriale le peuple qui manque, créée en 2005, qui œuvre entre art et recherche.Visant à une nouvelle écologie des savoirs à partir de scénographies de la pensée contemporaine (fictions diplomatiques, procès fictifs, assemblées et expériences de pensée à l’échelle 1:1), leurs recherches ont produit de nombreux projets curatoriaux et filmiques. Ensemble, elle et il ont co-dirigé le livre manifeste Géoesthétique (Editions B42, 2014) et publié les ouvrages Les potentiels du temps (Manuella Editions, 2016) et Qui parle ? (pour les non-humains) (Presses Universitaires de France, 2022). Kantuta Quirós est maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon Sorbonne, Aliocha Imhoff est maître de conférences à l’Université Paris 8.

EKES 01

Participant·es

Rozenn Canevet

EKES (EarthKeeping EarthShaking)

– Écoféminisme(s) et art contemporain

Dans cet essai introductif au premier tome de la collection «EKES», Rozenn Canevet revient sur les enjeux soulevés par les travaux de ce programme de recherche initié en 2020-2021, en période de confinement, rappelant à l’urgence écologique et aux courants de pensées écoféministes. Si ces derniers font alors l’objet d’un intérêt notoire (expositions et collections éditoriales), il semble incontournable d’en interroger les fondements historiques, sociopolitiques et culturels. Il s'agit de mieux les situer pour comprendre pourquoi et comment ils imprègnent toute une génération d’étudiant·es, qui s’inscrivent à la fois dans une filiation et dans une quête inédite d’un renouveau sensible de nos relations au vivant.

Rozenn Canevet est docteure en esthétique, sciences et technologies des arts (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UQAM, Canada et Université Paris 8 Vincennes-St-Denis). Elle est enseignante en théories et histoire de l’art à l’ESAD de Reims depuis 2007 où elle co-coordonne le master Art depuis 2011. Membre du Conseil scientifique et de la Recherche à l’ÉSAD, elle y dirige les programmes de recherche en art. Dans ce contexte, elle signe la direction de l’ouvrage Artist-Run Spaces Around and About 2012-2015-2017 (Les presses du réel, 2018). À partir de 2020, elle conçoit le programme de recherche EKES (EarthKeeping EarthShaking) sur les écoféminisme(s), les droits de la Terre et les vivacités écologiques dans l’art contemporain. Elle dirige sa collection éponyme en Art et Sciences sociales «EKES» (éd. ÉSAD de Reims, Les presses du réel, 2022-2024). Par ailleurs, elle intervient régulièrement à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles depuis 2017 et est membre de l’Association Internationale des Critiques d’ART (AICA).

Virginie Maris

Quelques pistes pour un dialogue fécond

entre écoféminisme et écologie

Il n’est pas question ici de produire une analyse critique de l’écoféminisme, qui recouvre une grande diversité de projets dont il serait impossible de dégager un corpus philosophique commun et consistant mais, plutôt, de présenter quelques points de convergence entre féminisme et écologie. Cette convergence est décrite par Virginie Maris selon trois axes: épistémologique, moral et social.

Virginie Maris est directrice de recherche et chercheuse CNRS au Centre d’Écologie Fonctionnelle et évolutive (CEFE) de Montpellier. Ses travaux portent sur l’épistémologie de l’écologie et des sciences de la conservation, l’éthique environnementale et la philosophie des politiques environnementales.

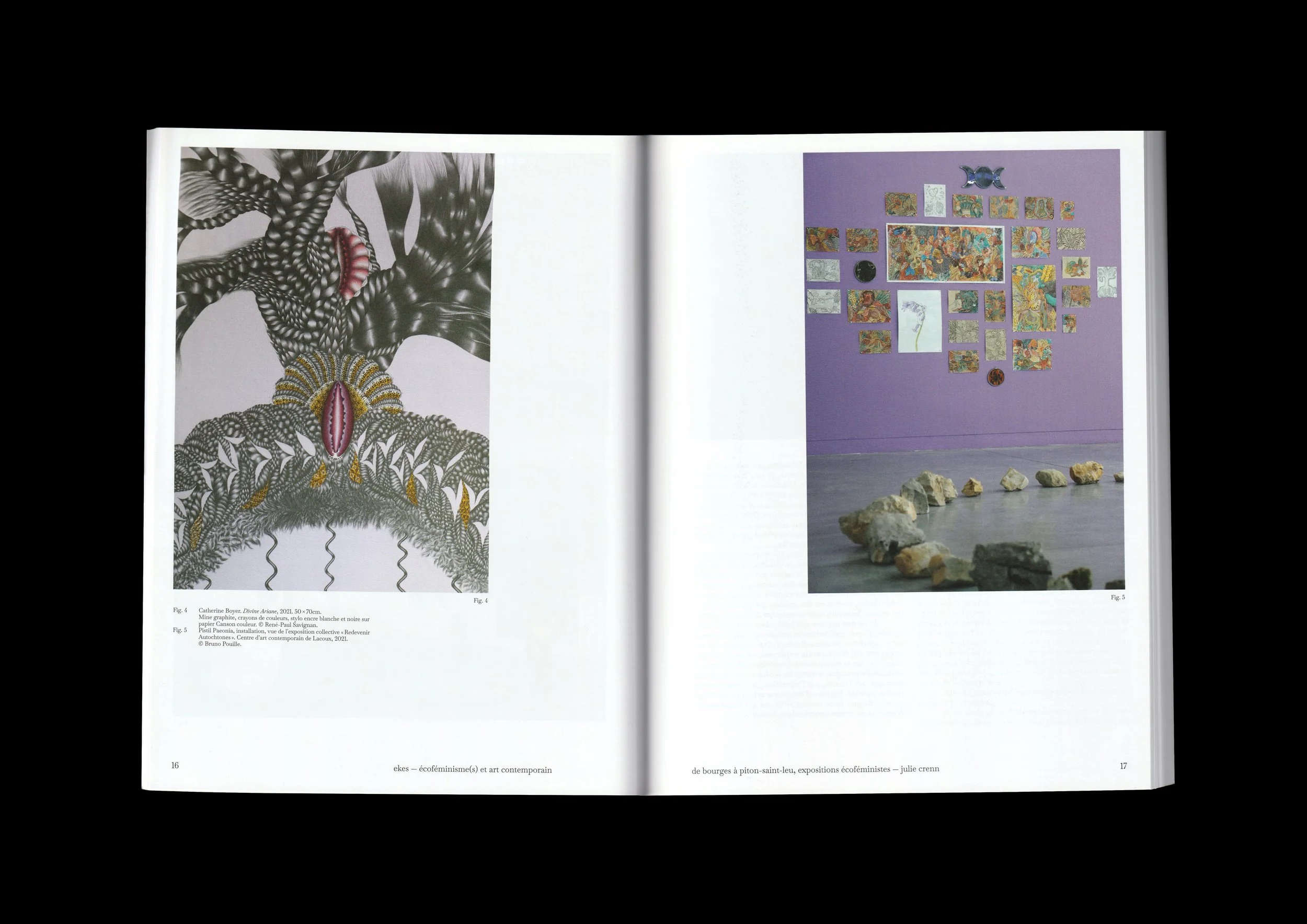

Julie Crenn

De Bourges à Piton Saint-Leu.

Expositions écoféministes

La critique d’art et commissaire d’exposition Julie Crenn nous fait part, dans cet essai, de son attachement aux écoféminismes et nous explique en quoi ces courants de pensée lui sont apparus incontournables dans son activité curatoriale. À travers un cycle de trois expositions, Julie Crenn évoque «son engagement à défendre la visibilité de pratiques artistiques écoféministes» et à penser «l’espace d’exposition comme un lieu politique.» On y croise des œuvres d’artistes telles que Suzanne Husky, Nadja Verena Marcin, Pistil Paeonia, Lundy Granpré, Zheng Bo, Annie Sprinkle et Beth Stephens, Balthazar Heisch, Sanjeeyann Paléatchy, Emma Di Orio ou encore Marinette Cueco, Tatiana Patchama, Kako et Stéphane Kenkle, Esther Hoareau.

Julie Crenn est historienne de l’art, critique d’art (AICA) et commissaire d’exposition indépendante. Depuis 2018, elle est associée à la programmation du Transpalette – Centre d’art contemporain de Bourges. En 2005, elle obtient un Master recherche en histoire et critique des arts à l’université Rennes 2, dont le mémoire est consacré à l’art de Frida Kahlo. Dans la continuité de ses recherches sur les pratiques féministes et décoloniales, elle reçoit le titre de docteure en Arts (histoire et théorie) à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III. Sa thèse est une réflexion à partir de pratiques textiles contemporaines (de 1970 à nos jours). Depuis, elle mène une recherche intersectionnelle à propos des corps, des mémoires et des militances artistiques.

Marie Léa Zwahlen

(avec Benedikte Zitouni et Myriam Ziehli)

«Tactiques des tourbières». Récits écoféministes

En préambule

En préambule, Marie Léa Zwahlen évoque l’origine de ce projet «Tactiques des tourbières»: cette première rencontre avec Myriam Ziehli. Elle l’avait invitée pour exposer dans le lieu atypique qu’elle dirige, le Club 44, situé dans une ville qui ne devrait pas exister, à La Chaux-de-Fonds. Née contre toute logique, sans point d’eau, sans avantage géostratégique, à 1000 mètres d’altitude, la cité dite «horlogère» est située entre deux crêtes jurassiennes, ceinturées de pâturages et de forêts. Une terre à l’écart, une terre refuge en Suisse. Fin 2019, juste après Noël, avant le Nouvel an, Myriam venait de Lausanne voir pour la première fois ce lieu d’exposition singulier. Il avait neigé. C’est aussi avec la fin que Marie Léa Zwahlen aimerait finalement commencer, la fin de la visioconférence de Benedikte Zitouni donnée le samedi 8 mai 2021, à l’occasion du vernissage de Myriam.

Déléguée culturelle du Club 44 depuis 2019, Marie Léa Zwahlen est responsable de la programmation des conférences, rencontres et expositions de ce lieu d’art, de savoir, et de mémoire. Historienne de l’art de formation, fascinée par l’art ancien, elle a cependant choisi d’œuvrer ensuite pendant près d’une décennie comme «curatrice» dans un Centre d’Art contemporain (Neuchâtel, CAN), un fécond espace de jeu et de liberté. Le Club 44, un miroir «réfléchissant» 60 degrés des enjeux de notre temps, lui permet aujourd’hui de manière jubilatoire d’assouvir sa curiosité insatiable.

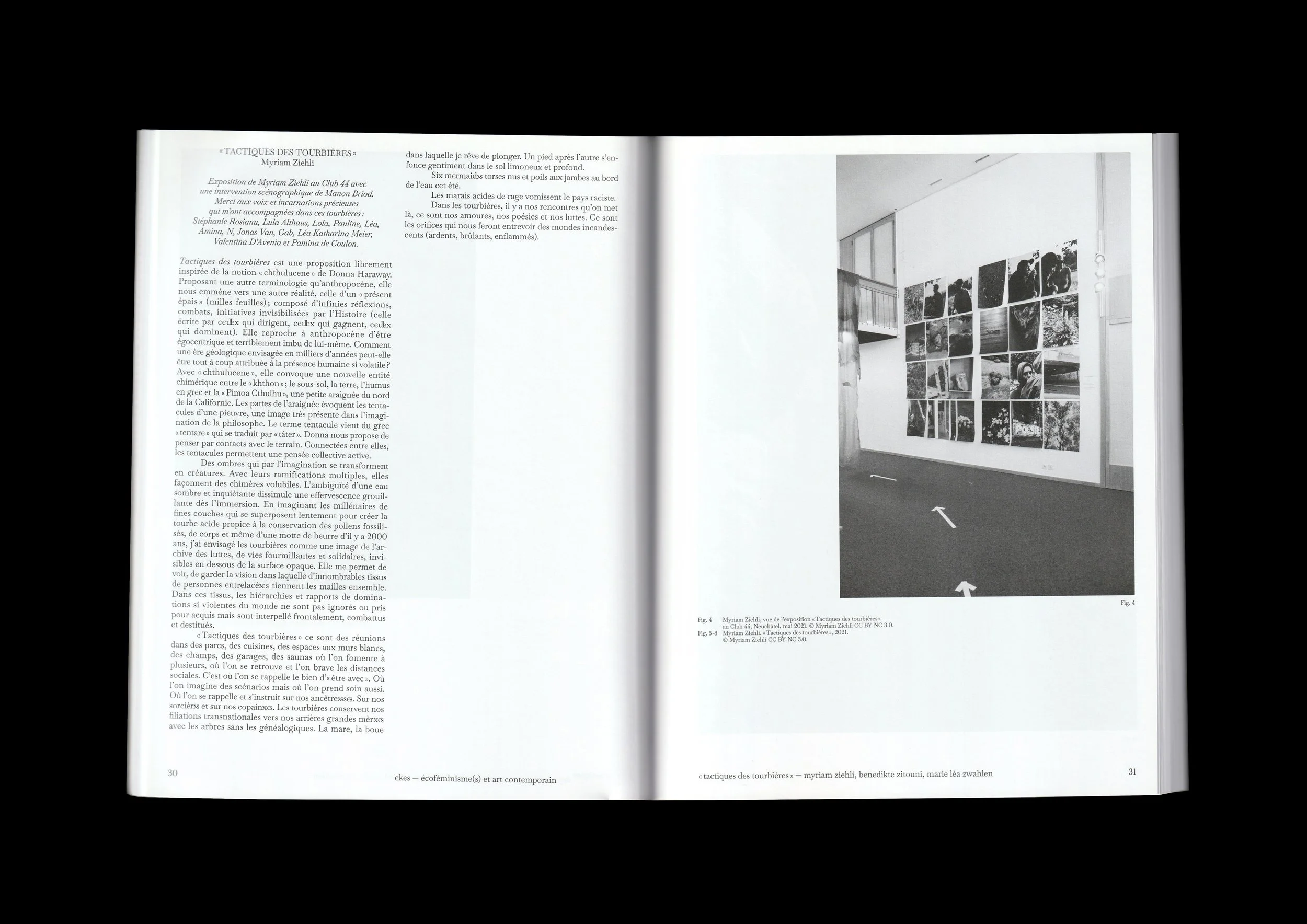

Myriam Ziehli

(avec Benedikte Zitouni et Marie Léa Zwahlen)

«Tactiques des tourbières»

Retour en regards sur l’exposition «Tactiques des tourbières» de Myriam Ziehli, organisée au Club 44 (sur une invitation de Marie Léa Zwahlen), dont on cite ci-après l’intention: «une proposition librement inspirée de la notion “chthulucène” de Donna Haraway. Proposant une autre terminologie qu’anthropocène, elle nous emmène vers une autre réalité, celle d’un “présent épais” (mille feuilles); composé d’infinies réflexions, combats, initiatives invisibilisées par l’Histoire (celle écrite par ceux qui dirigent, ceux qui gagnent, ceux qui dominent). Elle reproche à anthropocène d’être égocentrique et terriblement imbu de lui-même. Comment une ère géologique envisagée en milliers d’années peut-elle être tout à coup attribuée à la présence humaine si volatile?».

Par le regard photographique, le travail de Myriam Ziehli tend à fabriquer des filiations rebelles dans le monde afin de corrompre les rapports normatifs et de dominations perpétués par la société occidentale blanche patriarcale capitaliste. Par le prisme de l’écologie radicale et intersectionnelle, elle sollicite un rapport doux à l’attention et tente de nourrir les affects. Par des installations de céramiques et de photographies, elle invoque les étangs, les mares, les tourbières, un lieu sinueux, serpenté par l’eau où des communautés humainexs et non humainexs cohabitent. Entre amiexs et adelphes qui pensons le monde, nous défaisons des schémas normatifs, créons des scenari émancipateurs, fabriquons des climats désirables. Rapiécer des histoires, rechercher et ramasser des histoires, déterrer des histoires pour insuffler de nouveaux horizons.

Benedikte Zitouni

(avec Marie Léa Zwahlen et Myriam Ziehli)

«Tactiques des tourbières».

Récits écoféministes. Ou comment se saisir du présent

La sociologue Benedikte Zitouni que nous avons accueillie lors d’une journée d’étude en visioconférence en 2021 nous a proposé, suite à cette première rencontre, un projet : celui de partager des récits écoféministes en regard de l’exposition «Tactiques des tourbières» de Myriam Ziehli, organisée au Club 44, sur une invitation de Marie Léa Zwahlen. Structuré en trois étapes, son exposé commence par aborder les récits d’héritage. Elle expose ensuite la façon dont les écoféministes s’opposent à l’idée selon laquelle le monde serait condamné. Finalement, troisième et dernière étape, Benedikte Zitouni aborde le caractère à la fois sombre et joyeux des récits écoféministes.

Benedikte Zitouni est sociologue à l’Université Saint-Louis Bruxelles où elle codirige le CESIR, et également membre du GECo à l’Université Libre de Bruxelles. Son ouvrage le plus récent, rédigé à six, est Terres des villes (éd. de l’éclat, 2018). Précédemment, elle a préfacé Des femmes contre des missiles (éd. Cambourakis, 2016) et enquêté sur les actions écoféministes (Interface, 2014, article récemment traduit vers le français et l’italien) ainsi que sur les savoirs et concepts féministes (voir, entre autres, un article récent dans Nouvelles Questions féministes, 2021, ou ouvrages collectifs, Habiter le trouble avec Donna Haraway, 2019, ou encore, Penser avec Donna Haraway, 2012). Elle a également contribué au livre Les faiseuses d’histoires: que font les femmes à la pensée? de Vinciane Despret et Isabelle Stengers (2011). Elle travaille par ailleurs sur l’écomodernisme, le mouvement environnemental et les projets de restauration écologique menés au Port d’Anvers.

Tiphaine Calmettes

Matières et mouvements, pour des récits vivants

Entretien avec Tiphaine Calmettes mené en novembre 2021,

par Rozenn Canevet et Cécile Renoult,

diplômée du Master Art

de l’ÉSAD de Reims

En s’entourant de chercheur·es, notamment en anthropologie et histoire, Tiphaine Calmettes s’intéresse à la manière dont nos modes d’être au monde peuvent être repensés en ravivant des pratiques et des savoir-faire oubliés. Elle cherche à mettre les récits en chair sous la forme d'expériences collectives. Dans cette discussion nommée, Tiphaine Calmettes nous a fait part de ses sculptures et installations évolutives qui travaillent à interroger sous la forme de rituels «différents modes relationnels de l’homme à l’ensemble des vivants comme aux non vivants». L’artiste Tiphaine Calmettes aborde l’espace d’exposition comme un organisme vivant, avec une attention particulière à «l’espace sensible présent dans les relations humaines, l’ambiance et l’atmosphère qui habitent les lieux et les énergies telluriques qui parcourent le globe terrestre».

Tiphaine Calmettes (née en 1988) vit et travaille à Paris. À travers sa pratique de la sculpture, de l’installation, et de formes performatives sous forme de repas, elle s’intéresse au rapport que nous entretenons avec notre environnement et questionne l’interdépendance entre les formes de vie et le statut de ces dernières dans notre considération des êtres animés.

Elle est lauréate du Prix Aware 2020. Ses œuvres ont été exposées notamment à La Galerie CAC (Noisy-le-Sec), à La Panacée MOCO (Montpellier), à la Zoo galerie (Nantes), au Kunstwerk Carlshütte (Büdelsdorf, Allemagne), à l’École normale supérieure de Lyon, avec la Biennale de Lyon 2019. En 2020-2021, elle a exposé au Centre Céramique contemporaine La Borne (Henrichemont), à Ygrec ENSAPC (Aubervilliers), à L'IAC (Villeurbanne), au Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière (Beaumont-du-Lac) et dernièrement (2022) à Bétonsalon – Centre d'art et de recherche (Paris) ; elle a également été en résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers de janvier à septembre 2021.

Camille Froidevaux-Metterie

Penser le féminin, incarner la sororité

Dans cet essai, la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, co-directrice de ce premier tome de la collection «EKES», nous emmène sur les chemins et perspectives des combats féministes contemporains. Par le prisme d’un féminisme phénoménologique, elle considère le corps féminin comme vecteur possible de liberté à la condition d’une «exigence sororale conçue comme foncièrement politique en ce qu’elle constitue le ciment de tout l’édifice féministe.»

Philosophe et professeure de science politique, Camille Froidevaux-Metterie est spécialiste de la pensée féministe. Ses recherches portent sur les thématiques liées au corps des femmes dans une perspective phénoménologique qui les situe entre objectivation-aliénation et émancipation-réappropriation. Elle est l’autrice de La révolution du féminin (2015), Seins. En quête d’une libération (2020), Un corps à soi (2021) et Un si gros ventre. Expériences vécues du corps enceint (2023). Elle est aussi l’autrice d’un premier roman, Pleine et douce (2023). En 2024, elle a fait paraître au Seuil un libellé intitulé Patriarcat la fin d’un monde.

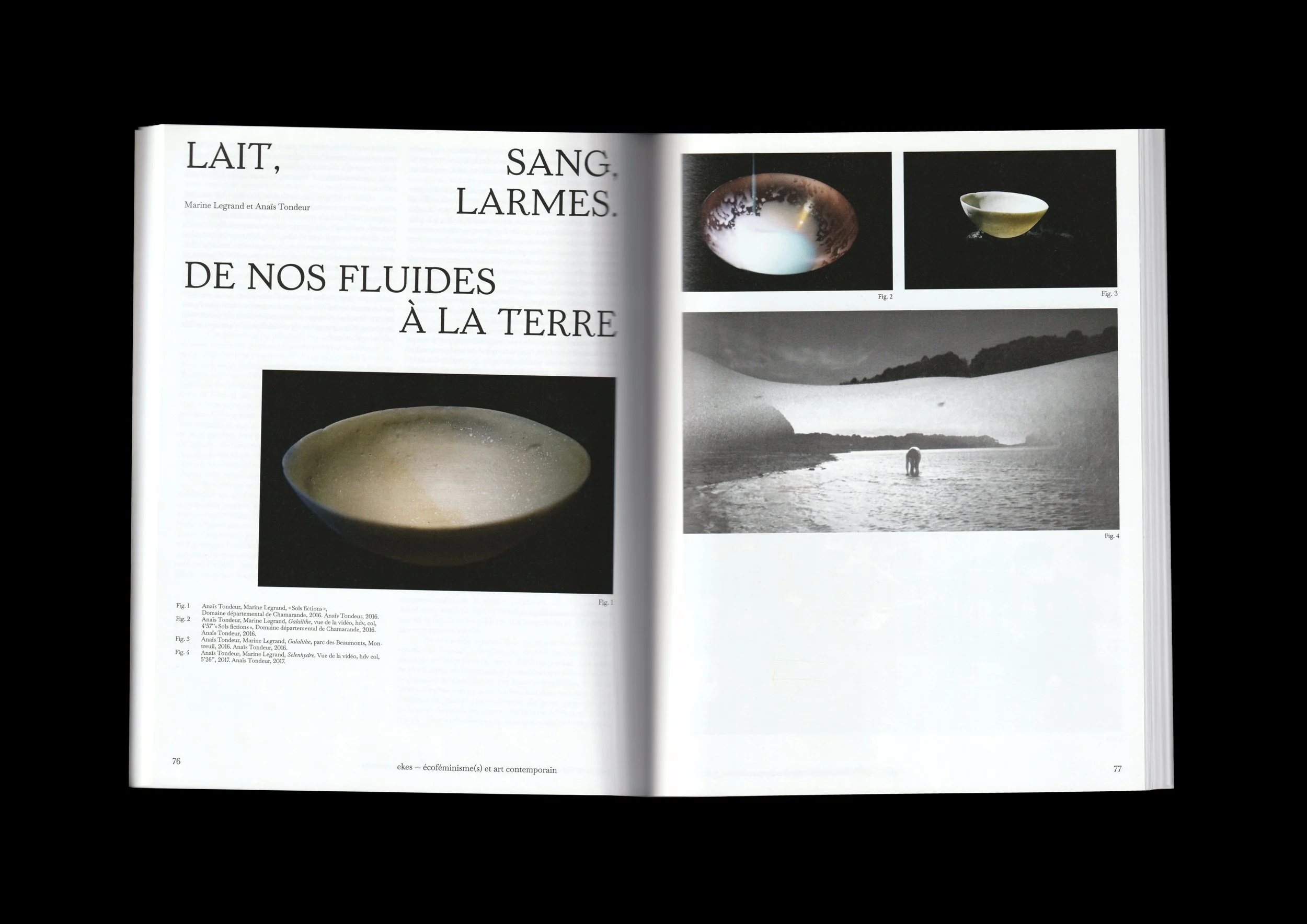

Anaïs Tondeur & Marine Legrand

Lait, sang, larmes. De nos fluides à la Terre

Tournée vers les matérialités invisibles de l'air et du climat, Anaïs Tondeur saisit les images aux interstices de nos corps et des environnements, dans une collaboration avec des chercheurs en sciences sociales et sciences de la terre. Dans une démarche ancrée dans la pensée écologique, elle explore de nouvelles façons de raconter le monde, porteuses de transformations de notre relation aux autres, au vivant et aux grands cycles de la terre. Composant une forme de laboratoire des attentions, elle développe ainsi un travail par l’enquête et la fiction, présentées sous forme de marches, d’installations, de photographies ou de protocoles associés à l’alchimie.

C’est envers la corporéité féminine que l’artiste Anaïs Tondeur et l’anthropologue Marine Legrand emmènent leurs recherches dans leur texte commun «Lait, sang, larmes. De nos fluides à la terre». Prenant comme contexte leur triptyque l’Appel aux larmes, elles reviennent sur les trois gestes rituels de cette œuvre qui inscrivent les fluides corporels dans une réciprocité holistique et organique avec la biosphère.

Anaïs Tondeur a étudié au Royal College of Arts et à la Central Saint Martins, à Londres et a exposé dans de nombreuses institutions internationales telles Kröller-Müller Museum (Otterlo, NL), Dortmunder U Museum für Kunst und Gewerbe (Dortmund, DE) Musée Spencer Art (États-Unis), Choi Center (Chine), Nam June Paik Art Center (Corée). Elle a reçu le Prix RPBB 2024 des Rencontres Photographiques de Boulogne-Billancourt (2024), la Mention spéciale 2024 du Prix des Amis du musée Albert-Kahn (2024), le Prix Photographie & Sciences (2023), le Prix Art of Change (2021).

Marine Legrand est chargée de recherche à l’Ecole nationale des ponts et chaussées (Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains). Ses travaux portent sur l’écologisation des pratiques d’aménagement. Ancrés en anthropologie environnementale, ils abordent les savoirs et imaginaires associés à l’émergence de pratiques alternatives sur les thèmes de l’eau, de l’assainissement, de la biodiversité. Elle s’intéresse à la remise en discussion des infrastructures existantes, la mise en récit des relations entre corps, habitats, milieux. Via une approche de recherche-création, elle interroge également les liens nourriciers entre humains et autres vivants: du devenir des fluides corporels mammifères, jusqu’aux cycles biogéochimiques et rythmes de la biosphère.

Julie Michel

«Êtres exposés», une exposition

d’Anaïs Tondeur à l’IDBL

L’invitation co-jointe de l’IDBL et du Cairn faite à Anaïs Tondeur pour présenter sa démarche pointe des intérêts communs avec le programme de recherche EKES (EarthKeeping EarthShaking): étudier le rôle que la création artistique peut jouer dans la société contemporaine et la façon dont celle-ci peut et doit aujourd’hui nous obliger à nous intéresser à des sujets dont nous ne pouvons plus nous détourner; explorer des démarches qui offrent des antidotes pour appréhender un monde de plus en plus abîmé, exposer des pratiques transversales et curieuses qui s’intéressent de près aux relations, aux milieux et aux conditions d’existences de tous les vivants; tenter enfin de partager et de transmettre des propositions susceptibles d’engager des rencontres transformatrices favorisant des reconfigurations. La démarche d’Anaïs Tondeur esquissée à travers l’exposition «Êtres exposés» fait donc singulièrement écho à ces préoccupations communes.

Julie Michel a étudié aux Beaux-Arts de Nantes (DNSEP) puis de Bourges (post-diplôme Arts et créations sonores et artiste associée pour la recherche dans le contexte de préfiguration d'un DSRA). En 2018, elle s’installe près de Digne-les-Bains où, après avoir enseigné l’histoire de l’art à l’IDBL (école d’art intercommunale), elle a travaillé au Cairn, centre d’art contemporain rattaché au musée Gassendi. Elle prépare actuellement une thèse monographique autour de l’œuvre du danois Knud Viktor (1924-2013) qui explore les relations entre art, musique, nature, territoire et écologie (Université Gustave Eiffel, laboratoire LISAA – Littérature Savoirs et Arts).

Madeleine Planeix-Crocker

L’œuvre comme situation de travail:

perspectives et pratiques écoféministes

dans Le surplus du non-producteur

La chercheuse-curatrice Madeleine Planeix-Crocker ouvre à une problématisation des approches écoféministes en regard de la performance de l’artiste Ève Chabanon, «Le surplus du non-producteur», relevant ses potentiels critiques et interrogeant, ce faisant, la possibilité d’un nouveau paradigme post-capitaliste à l’aune des communs. Sans chercher à catégoriser le travail d’Ève Chabanon d’« écoféministe » à proprement parler, Madeleine Planeix-Crocker recourt aux outils (pratiques, concepts, enseignements), partagés par les écoféministes, en tant que prisme d’analyse de ce projet hyper-contemporain qu’est Le surplus.

Madeleine Planeix-Crocker est une chercheuse-praticienne, curatrice et enseignante basée à Paris. Diplômée de Princeton University en études culturelles, Madeleine a obtenu un Master 2 en études de performance et de genre à l’EHESS. Elle y a porté un projet de recherche-création avec l’association Women Safe, où elle propose désormais un atelier de théâtre et d’écriture créative. Madeleine poursuit actuellement une thèse à l’EHESS (CRAL) autour du faire-ensemble dans les champs élargis de la performance contemporaine en France. Depuis 2018, elle est curatrice associée à Lafayette Anticipations. Madeleine est également co-responsable de la Chaire Troubles, alliances et esthétiques aux Beaux-Arts de Paris, où elle enseigne la théorie de l’art. Elle pratique la danse et le théâtre depuis l’enfance.

Leïla-Chams Barkaoui

Intime, magie et politique

Entretien avec Leïla-Chams Barkaoui,

mené en octobre 2021,

par Eva Djen, diplômée du Master Art

de l’ÉSAD de Reims

Cet entretien nous emmène sur les chemins de l’écologie sensible et intersectionnelle, sur l’écriture et les pratiques éditoriales, les images et le corps en mouvement que développe Leïla-Chams Barkaoui.

Leïla-Chams Barkaoui est auteur et artiste transmédium. Iel est diplômé des Beaux-Arts de Grenoble (2020) et est aujourd'hui résident à Artagon Marseille. Nourri par les écologies queers et décoloniales, iel pense son travail comme un outil qui permet de former et de choyer des relations interespèces et interdimensionnelles. Iel porte une contre-humanité pour une libération totale, en allant, par des procédés de narration, rendre poreuses les catégories animales, végétales, minérales, spirituelles et technologiques. Attaché aux pratiques collectives, iel travaille régulièrement avec d'autres auteur-ices, chercheur-euses et artistes. En parallèle, son écriture prend la forme de cartographies, d'essais (Manifester la magie, autoédition, 2020) et de fictions publiées dans des revues ou performées en public dans divers lieux d’art.

Julie Gorecki

Un changement de système écoféministe:

relire Françoise d’Eaubonne

face à l’urgence climatique

Pour conclure ce recueil de matières à penser écoféministes et esthétiques, nous avons fait appel aux théoriciennes écoféministes Julie Gorecki et Myriam Bahaffou, co-autrices de la préface de publication française du livre Le féminisme ou la mort de Françoise d’Eaubonne. Leurs textes respectifs nous rappellent à l’urgence de ces lectures, inspirantes même si parfois contradictoires, pour les tisser avec les enjeux et les consciences actuelles des «Générations écoféministes».

Julie Gorecki est une universitaire, militante et écrivaine écoféministe. Doctorante à l’Université de Berkeley, elle développe de nouveaux féminismes écologiques face à l’urgence climatique en travaillant sur les liens systémiques entre le capitalisme patriarcal, les femmes, les peuples marginalisés et l’écologie. Elle milite au sein du mouvement transnational féministe pour la justice climatique. Son travail et son activisme visent à déstabiliser la structure patriarcale capitaliste à travers un changement de système basé sur les valeurs féministes intersectionnelles. Elle partage son temps entre Paris et la Californie.

Myriam Bahaffou

Générations d’écoféministes

Pour conclure ce recueil de matières à penser écoféministes et esthétiques, nous avons fait appel aux théoriciennes écoféministes Julie Gorecki et Myriam Bahaffou, co-autrices de la préface de publication française du livre Le féminisme ou la mort de Françoise d’Eaubonne. Suite à leurs interventions au cours d’une journée d’étude, leurs textes respectifs nous rappellent à l’urgence de ces lectures, inspirantes même si parfois contradictoires, pour les tisser avec les enjeux et les consciences actuelles des «Générations écoféministes».

Myriam Bahaffou est chercheuse en philosophie féministe et militante écoféministe. Dans ses recherches, elle développe l'idée du «véganisme éclairé», une praxis qui permettrait de renouveler les perspectives du féminisme matérialiste en le confrontant à un élément essentiel : l’espèce. Elle s’intéresse aux liens interespèces dans une perspective écoféministe et décoloniale afin d’élaborer une compréhension intersectionnelle des enjeux touchant à la justice climatique.